養蚕で栄え、華々しい一時代を築いた甘楽・富岡地域。甘楽町と富岡市を合わせても人口6万数千ほどのこの地域に、毎年夏になると、日本全国を始め、アジア、アフリカ、中南米など、世界各地からもたくさんの農業研修生やってきます。研修を機にこの地に移住し、就農した若者もいるそうです。のどかな里山が、国際都市さながらに、世界の農業青年から慕われるのはなぜなのでしょうか?

この流れを地元に根づかせたのが、今回の物語の主役となるNPO法人「自然塾寺子屋」です。寺子屋は、JICA(国際協力機構)や農水省などから委託を受けた農業研修のコーディネートを中心に、地道に国際協力活動に取り組んできました。今では、まちの情報交流拠点となる古民家カフェの運営や、グリーン・ツーリズムなどのツアーコーディネートも手がけるようになり、「農」を中心にしたまちづくりの中核を担う存在となっています。寺子屋スタッフの並々ならぬ熱意と、昔から物流拠点として栄えたまちの人たちのオープンな気質がうまく交わり合い、この地は他に例を見ない国際交流の里になっていったのです。

研修シーズンは国際色豊かなまちに

自然塾寺子屋の事務所が隣接する古民家カフェがあるのは、織田信長の次男・信雄の一族が代々居を構えた甘楽・小幡地区。県道は小幡に入ると石畳に変わり、一帯は悠然とした歴史の時空を感じさせます。この辺りからは車を停め、桜並木の雄川堰沿いを歩いた方が、ゆったりとしたまちの雰囲気を味わえそうです。

「古民家かふぇ『信州屋』」は、この小幡にあった旧呉服店を改装して、2013年にオープンしました。まちの人がふと立ち寄ってパナマの香り高いコーヒーを楽しんでいくこともありますし、堂々とした渡り梁のある2階の間は、各種勉強会やイベント会場に使われています。

寺子屋がなぜ国内外の多くの農業青年をお世話することになったかというと、国際協力機構「JICA」(ジャイカ)などから研修事業を委託されているからです。JICAは国の政府開発援助(ODA)を一元的に担う実施機関で、あの緒方貞子さんが長年理事長を務めていたことでも知られています。アジア、アフリカ、中南米などの途上国へ1〜2年間、ボランティア支援を行う青年海外協力隊を派遣しているのが、この団体です。

青年海外協力隊は応募するとただちに派遣されるわけではなく、技術や知識が不足していると判断された場合には、事前に国内で補完研修を受けることになります。この研修を、主に農業分野においてJICAから委託されているのがこの自然塾寺子屋です。研修期間は数日間の短期コースもありますが、おおよそ3カ月ほど。研修生たちの「先生」となるのは、主に地元の農家、そして、JA甘楽富岡や行政の職員です。

2003年からこれまで、寺子屋では青年海外協力隊の事前研修で700人余を受け入れてきました。実績が積み重なるにつれ、次第に甘楽町だけでなく、お隣の富岡市にも協力者が増えたことから、地元の農家や農協、行政の関係者80人近くが所属する「甘楽富岡農村大学校」という一大ネットワークも生まれました。青年海外協力隊では、派遣先の農産物の収量向上といった栽培技術支援に留まらず、集落としてどう収益を上げていくかといった生産体制や経営の課題に取り組むケースも多いので、寺子屋が研修メニューに応じて大学校の講師陣をコーディネートしていきます。研修生とホームステイ先の農家をマッチングしたりするのも寺子屋の仕事です。

さらに、寺子屋では日本からボランティアを海外に送り出す派遣前研修に加え、JICAの海外研修員受け入れや農林水産省の中南米日系農業者の交流事業など、農業従事者を招く事業も請け負っています。研修シーズンが幕を開けるのは7月頃。毎年この時期になると、まちには国内外のたくさんの若者が滞在し、普段は静かなまち並みが一気にインターナショナルな雰囲気で華やぎます。

パナマでよみがえった農業の誇り

そもそもJICAと、甘楽町に拠点を置く寺子屋とのつながりはどのように生まれたのでしょうか? 自然塾寺子屋を2001年に任意団体として立ち上げたのは、高崎市出身の矢島亮一さんです。

矢島さんは大学卒業後、カナダに渡ってアウトドアガイドを務めた後、幕張の外資系ホテルに勤務。1999年に長年の夢であった青年海外協力隊に参加します。派遣先は中米のパナマ共和国。日本の北海道よりもこじんまりとした、パナマ運河で知られる小さな国です。村落開発普及員として、過疎地の農村グループを組織運営面などからてこ入れし、活性化することが主なミッションでしたが、矢島さんはそのとき、自らの価値観が大きくゆらぐ体験をしたと言います。

「まず道具がありませんし、私が知っている農業技術は、現地でほぼ使えない状況でした。アウトドア好きで火のたきつけにも慣れているつもりでしたが、道具がないことでもたもたしてしまう…。逆にすべて彼らから学びながら、助けてもらいながら、過ごした2年間でした」

「支援」という名目で派遣されながらも、実際は現地の人たちに助けられることの方が多かった。矢島さんはそう当時を振り返ります。そして、同時に胸によみがえったのは、農家として生涯働き続けた祖父の姿でした。

「僕も農家の孫で、農業の大変さは間近で見て知っていましたが、子どもの頃はなんかカッコ悪い仕事だと思っていました。新興住宅地のなか、自分の家は昔ながらの農家で、家族は土日もずっと働き通しで恥ずかしい…みたいな思いを子ども心に抱えていた。だけどパナマでは、家族で助け合って自給自足で暮らす彼らがすごく頼もしく、大きく見えた。僕は祖父の職業に対する誇りを、パナマで初めて感じることができたんですね」

帰国後、矢島さんはJICAを通して農業青年を群馬に招き、改めて彼らの力になることをしていきたいという思いが募ります。

「2年間の活動が結局中途半端で、自分が何か伝えられたかっていうと伝えられなかったし、逆に彼らから学んだことが多過ぎました。自分自身も大学院で途上国の地域振興や日本の農業技術について体系的に学んでブラッシュアップした上で、県内の中山間地域のどこかを拠点にして国際協力の活動をしていきたいと思いました」

矢島さんは大学院で学びつつ、農業が盛んな県内の中山間地域の5、6の自治体を回ってプレゼンテ―ションを試みましたが、思いはなかなか自治体職員に響きません。プランに関心を示してくれる自治体に巡り合えず、壁にぶつかっていた矢島さんの話を初めて熱心に聞いてくれたのが、甘楽町でした。

現職町長の茂原荘一さんは、矢島さんが役場を訪れた当時は助役でしたが、農業を軸にしたまちづくりを長らく担当してきた町職員でした。

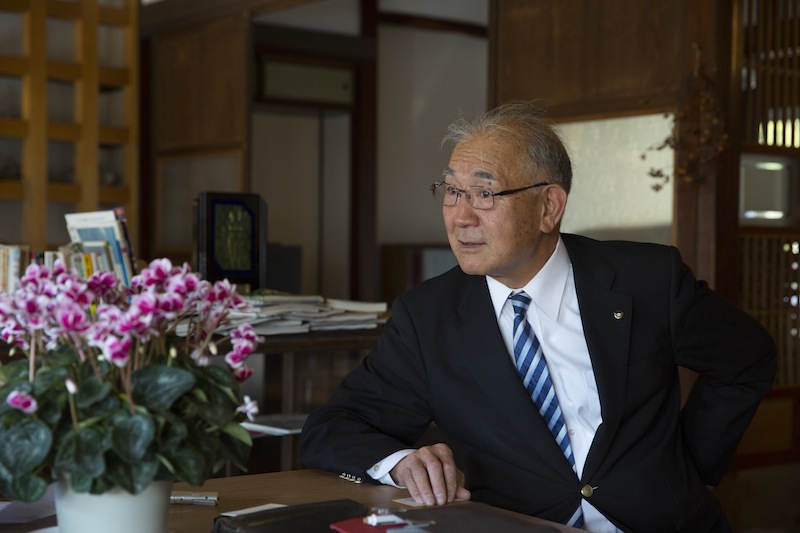

「JICAと言われてもそんなに付き合いがあったわけではないし、正直よくわからない部分もあったけれど、彼の熱意に動かされたよね。自分もちょうど農業を軸にしたまちづくりをずっとやってきていたから、矢島君の話を聞いて、これからのまちづくりの布石になるような予感もした。甘楽町は以前から姉妹都市との交流も熱心にやってきたし、寺子屋さんが目指していることに非常に共感を覚えたんだよね。できるだけの協力はするよと温かく迎え入れて、お互い協力し合いながら今日まで来たんさね」

「今では寺子屋があることが町の大きな自慢のひとつかなぁ」と茂原町長

ルーツはなくとも移住した若者たち

こうした甘楽の懐の深さが、この地域にかかわりたいと思う人を増やしていったことは間違いありません。近年、「関係人口」という言葉をよく聞くようになりました。観光でふらっと訪れる交流以上、定住未満の関係性で、その地域と多様なかかわりを持つ人たちのことです。まちに移住者を増やすとなると、ちょっとハードルは高くなりますが、関係人口を増やすことでも、まちには十分な活気が生まれます。

寺子屋ではこれまで国内外の何百人という数の農業青年を送り出したり、受け入れたりしてきましたから、甘楽富岡地域を第2、第3のふるさとと感じている“関係人口”が、今では世界中に点在しているわけです。SNSの普及もあり、ローカルな甘楽を「世界の中心」とする研修修了者約1200人のグローバル・ネットワークも築かれています。東日本大震災の発生直後には、世界各地から「私の家族は大丈夫か?」というメールが、矢島さんのもとに山ほど届いたそうです。

寺子屋の専従スタッフとして甘楽に移住し、事務局長を務める森栄梨子さんや、甘楽で就農した高野一馬さんは、もともと群馬にルーツはなかったものの、青年海外協力隊への参加を通じて、この地に特別な縁を感じ、移住した若者です。

森さんは、京都府宇治市の出身。青年海外協力隊で中米ホンジュラスに派遣された際、生活面でも業務の面でもお世話になった現地の女性たちが、寺子屋を通じて甘楽富岡地域で農業研修を受けた経験があったことから、終始家族として大切にされ、群馬での思い出話を繰り返し聞かせてもらったと言います。

現地のホンジュラス人との縁から、甘楽や富岡に親しみを覚えるようになった森さんは帰国後、さっそく群馬を訪れ、寺子屋の催しに参加するようになります。語学堪能な森さんは、じきに寺子屋になくてはならない研修指導のコーディネーターとして、矢島さんと共に常勤で事務局をまかされるようになりました。

研修グループごとのテーマに沿った講師陣を、地元の農家、農協、行政から組み合わせてメニューを組み、双方の顔合わせから実習・講義内容の通訳までを森さんが担当します。矢島さんは、言葉の通訳に留まらず、研修生のサポート面までよく目が行き届く森さんに大きな信頼を寄せています。

「開発途上国というと支援対象として見られてしまうことも多いですが、実際は向こうの皆さんから教わることもたくさんあって、双方の農業の実践者の出会いをサポートできるのが醍醐味です。イベントのように派手なことはありませんが、群馬の片隅でダイレクトに世界とつながることができて、ほんとに本物の人材交流ができています。みんなで一緒に未来を作っているような、そんなところがすごくやりがいがあります」

森さんは甘楽富岡地域には、人も風景も、ホンジュラスで感じた魅力が残っていると言います。

「ここの人たちは、始めはホンジュラス人だと思いました(笑)。裏表がないストレートなコミュニケーションで、自分がホンジュラスで感じた温かさと同じものを感じます。ここに実際に暮らしてみて思うのは、本来人が住むまちはこうだということ。住人同士がかかわり合って、気遣い合って、そういう人々の気性や生活文化がまちの雰囲気ににじみ出ていて、私はそこが大好きですし、ここに暮らせて幸せです。毎日の暮らしと仕事が地続きであることも、ホンジュラスで良いなと思ったことと全く同じです」

農作業を一区切りさせ、カフェに立ち寄ってくれた宮城県出身の高野一馬さんも、青年海外協力隊を経験した後に、この地域に就農した若者です。「農民」と書かれた名刺を差し出してあいさつしてくれました。

「12年前に参加した青年海外協力隊で、アフリカのモザンビークに行っていました。農学部卒でしたが、派遣前に補完研修を受けることになって寺子屋で半年間研修しました。それが縁で、地元ではなく、ここに帰ってきました。研修でお世話になったのが今の師匠です」

まだ30代の高野さんが農業に魅力を感じたのは、その師匠の働き方にもあったようです。

「師匠は多趣味な人で、ゴルフにオートレース、パチンコ…。もちろん、ギャンブルをやる姿に憧れたわけじゃなくて(笑)、趣味をやるために日々の仕事を一生懸命やるし、趣味の時間を捻出するために仕事をうまく段取る。農家には休みがないというイメージがあると思うんですが、趣味にも一生懸命打ち込むのが師匠のやり方で、農業はそういう働き方もできるんだと気づきました。だったら、自分も楽しめそうだなって(笑)」

当初は“甘楽一の豪農になる”と大きな目標を立てた高野さん。「いやぁ、正直だいぶ遠い目標ですね」と苦笑しながらも、今では積極的に耕作放棄地を借り受けるなど、頼もしい次世代の担い手として存在感を増しています。高野さんに続いて、これまでに青年海外協力隊のOBが10人ほど甘楽富岡地域に就農しました。

「ケ」の側面こそがこの土地の魅力

高野さんは、この地域の魅力は「やっぱり人」と言います。

「県外から来る研修生や外国人をすんなり受け入れてくれる懐の深さがあります。田舎はよそ者を排除する空気もあるなんて聞きますけど、この地域には受け入れて面倒みてやろうと思う世話好きの方が多いのかな」

柳田國男の「ハレ」と「ケ」の世界観で言えば、圧倒的に「ケ」(日常)の側面で人を引きつけてきた甘楽富岡地域。研修生はホテル暮らしではなく、矢島さんや森さんが取り次いで、地元の農家に受け入れてもらうことも少なくありません。始めたばかりの頃は疑心暗鬼だった地域の人たちも、海外研修員を受け入れた家の子どもが俄然語学に興味を持ち始めたとの話が広まり、「そんな良い影響があるのなら、うちでも預かるよ」と、受け入れに好意的な農家が増えていった経緯もあったそうです。

寺子屋は、2015年から株式会社として事業を分離し、今では一部グリーン・ツーリズムなどの観光事業も請け負っていますが、本体は非営利のNPO法人です。活動のメインを国際協力に据えるスタンスも、他の地域にはなかった土台でした。商売や観光に力点を置き過ぎず、来訪者を国籍の区別なく、「人」として対等に迎え入れる姿勢が、結果的に多くの農業青年にふるさとのような温もりを感じさせたのかもしれません。今年度からは、外国人労働者の受け入れに踏み切る地元企業との間に寺子屋が入り、彼らを主に生活面からサポートしていく試みも、新たにスタートさせるそうです。

矢島さんがかつてパナマへ技術支援者として派遣されながら、逆に地元の人たちにすっかりお世話になったという謙虚な気持ちが、開始から20年近く経った今でも寺子屋の活動すべてに通底しているのを感じます。