ハンカチの代わりに手ぬぐいを毎日持ち歩いていると、機能性の高い優れた道具だと感じます。さらりと薄い生地なのに吸水性が高く、洗って干せばすぐ乾き、サッと首に巻けば日除けにもなる。今も使われ続けているのは決して懐古趣味ではなく、実用性が高いからなんですね。

高崎市の中村染工場(なかむらそめこうじょう)は伝統的な技法「注染」で手ぬぐいを生産する群馬県で唯一の工場。創業は1897年(明治三十年)という老舗です。工場併設の店舗があり、常時数十種類の自社製手ぬぐいを販売しています。また、オリジナルデザインの手ぬぐい制作を依頼することもできます。

記念品、挨拶・贈答用、販売用グッズとしてなど、一度自分の手ぬぐいを作ってみたいという方は少なくないはず。ただ、紙に印刷する場合と違い、注染という技法の特徴を踏まえたデザインが求められます。それにはある程度の予備知識が必要となります。また、予算がどのくらいかかるのかも気になりますよね。

そこで今回は中村染工場の中村純也さんに、まず注染手ぬぐいの特徴と作り方を教えてもらい、さらにオリジナルデザインを作る場合の注意点や価格のおおよその目安についても聞きました。これを読めばオリジナルの手ぬぐいをつくる手がかりがつかめるはずです。

注染手ぬぐいの特徴

注染とは文字通り液体の染料を注いで染める染色技法。染料が生地の下に抜けて糸自体を染めるので表裏無く染まるのが大きな特徴です。主に手拭いや浴衣を作るのに使われます。

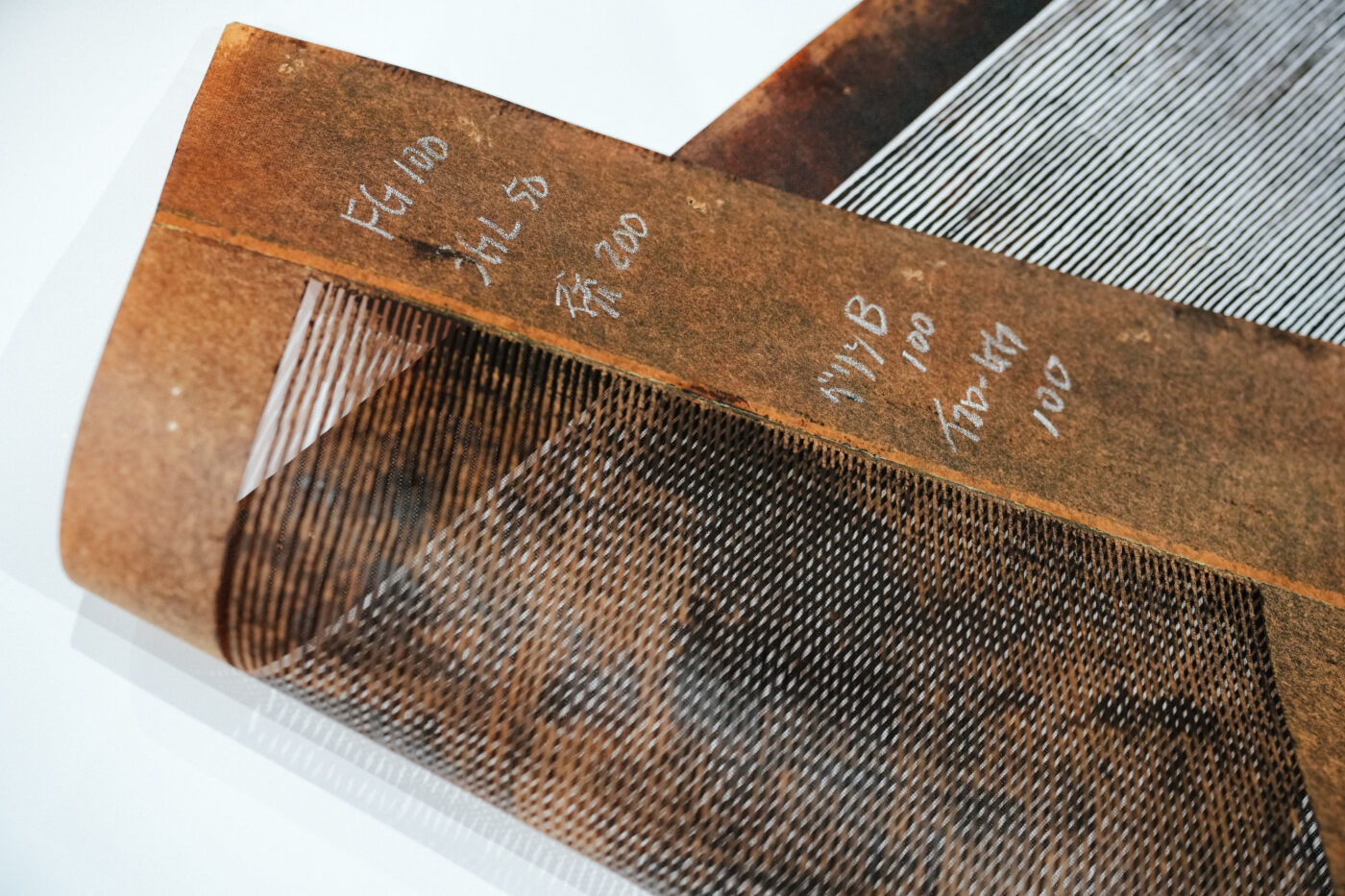

中村染工場の手ぬぐいに使われているのは晒(さらし)のなかの「文晒」(ぶんさらし)と呼ばれる生地です。晒とは木綿で作られた平織の布のこと。生地の表面は平らで薄く、縦糸と横糸が交差しているので構造的に丈夫です。なかでも文晒は太めの糸で隙間が広めに織られているので、そのぶん吸水性と通気性・速乾性に優れています。注染という技法は、この生地の特性を生かした染め方です。

注染手ぬぐいの製造工程

注染手ぬぐいを作る工程を見てみましょう。

デザイン〜型紙の作成

まずデザインから型をつくります。かつては職人さんが手で彫っていましたが、現在は機械(カッティングプロッター)も併用しています。

染め

1.糊置き:型枠に型紙をセットし、生地の上に型枠を下ろし、1枚ずつヘラで均等に糊付けします。糊の付いていない部分に染料が染み込んで染まります。

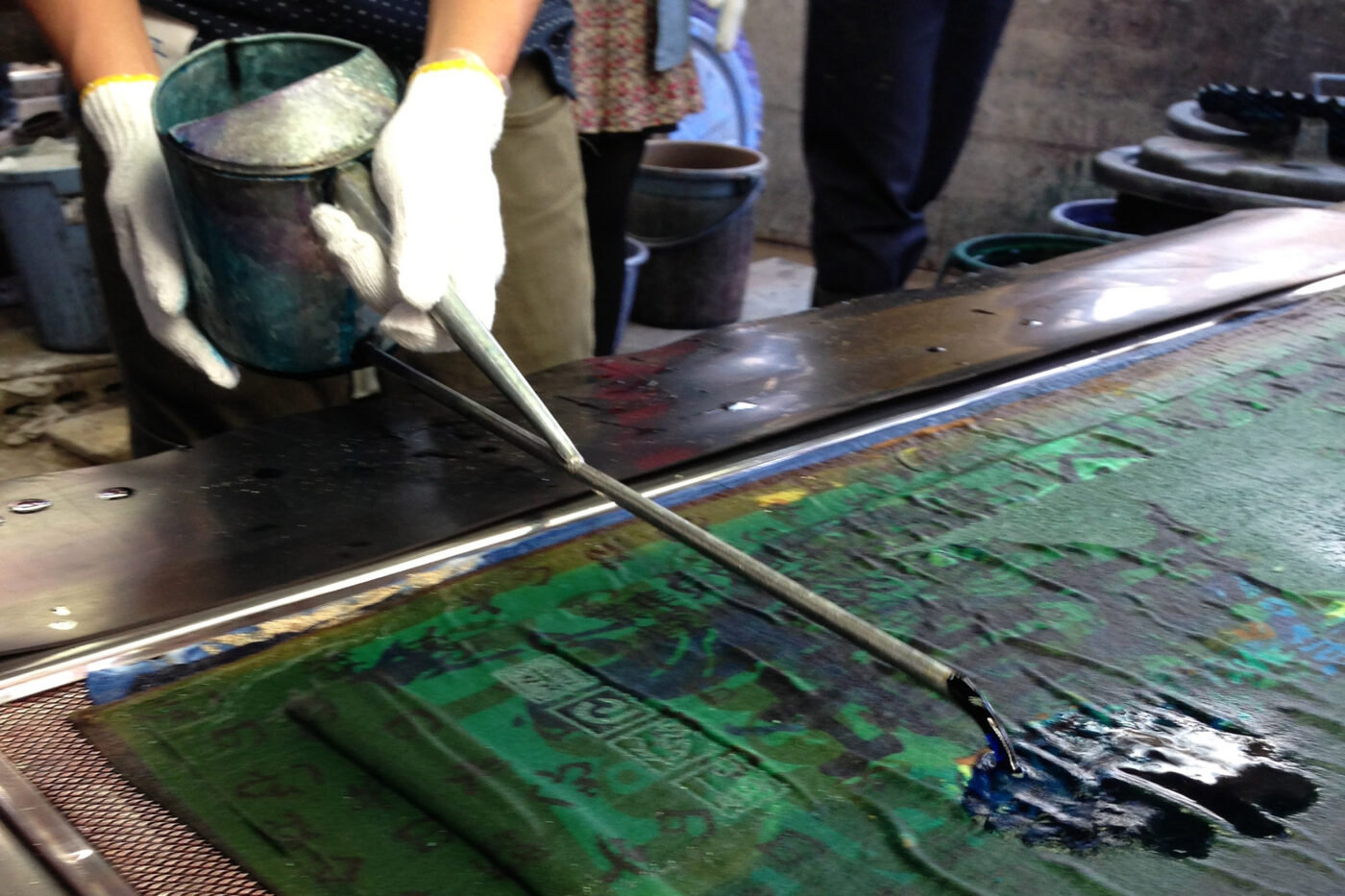

2.注染:薬缶(やかん)で染料を注ぎ、真空ポンプを使い下から吸引します。2色以上で染める場合は色と色の間に土手を作って色が混ざらないようにします。20〜40枚を一度に染めます。

3.水洗:たっぷりの流水で余分な染料と糊を丹念に洗い流します。

4.乾燥:脱水した生地を干して天日で乾燥させます。

仕上げ

反物状に丁寧に巻き取ったあと、プレスして手ぬぐい1枚の長さに切り分けます。必要に応じてたたんだり、のしをかけたり、袋に入れたりして完成となります。

※中村染工場の手ぬぐいの製造工程については以下の動画などでも見ることができます。

【高崎市】高崎市一流技能者「有限会社中村染工場 中村純也さん」

【群馬県】【湯けむりアーカイブス】中村染工場

オリジナルデザイン制作上の注意点

注染手ぬぐいの特徴と、製造工程を頭に入れた上で、オリジナルデザインの手ぬぐいを作る際の注意点を見ていきましょう。

【サイズ】

一般的なサイズは34cm×90cmです。

【線の太さ】

線の太さは最も細いところでも2mm以上必要。それよりも細いと線が消える場合があります。これは注染の特性上、防染用の糊がわずかににじむ場合があるためです(糊のついていない部分=染まる部分が細くなる)。

【複数色を使う場合】

複数の色を使う場合(差し分け)、色と色の間に1cm〜1.5cm以上の白フチが必要。この部分に糊で土手を作り、染料が他の色の部分に流れていかないようにするためです。

【色について】

定番の色は10色程度あります。要望に応じて定番以外の色を表現することが可能な場合もあります。詳しくは店頭で販売している手ぬぐいの色なども見ていただきながらご相談ください。なお、デザインソフトで出した色でそのまま表現できることはほとんどなく、基本的には近い色の染料を選んで染めることになります。

オリジナルデザイン:金額の目安

費用には大きく分けて「型代」と「手ぬぐい代」があり、「手ぬぐい代」には生地の代金と染めの代金を含みます。どちらもデザイン、使う色の数、制作枚数などによって変わってきます。ここに書かれている金額はあくまで目安ですのでご了承ください。

※金額はすべて税別です。また、記事公開時の金額であり、変更になる可能性があります。

【型代】

3万円〜5万円。デザインの細かさ(複雑さ)により変わります。

【手ぬぐい代】

柄によって白地、総柄、地染まりの三種類に分られます。

・白地 1枚550円〜:白地に部分的に柄が入るもの。ただしこれに分類されるデザインは実際にはほとんどありません。白地でも柄が全体に散らしてあるものは総柄となります。

・総柄 1枚600円〜:全体に柄が入るもの。

・地染まり 1枚650円〜:全体に色がついていて柄が白ぬきで入っているもの。

※カット、たたみ、熨斗、帯付け、袋入れ等は別途となります。

(例:通常 カット+たたみ+PP袋入れ=50円)

【色数と金額】

差し分けやぼかし(グラデーション)などで複数の色を使う場合、色の数によって金額は変わります。1色増えるごとに50円追加を目安としてください。例えば総柄のデザインで1色で染めると600円の場合、4色なら750円程度、6色なら850円程度が目安になります。ただし、差し分ける箇所がたくさんある場合土手をたくさん作ることになるので手間がかかり料金が高くなります。そのあたりは実際に制作するデザインを見ての見積もりとなります。

【制作枚数】

50枚から注文可能ですが、1枚あたりの価格がかなり高くなってしまいます。おすすめは100枚からです。

詳細な金額はデザインと枚数が決まれば見積もりが出ます。中村染工場のWEBサイトのこちらのページもお読みいただいた上でご相談ください。

手ぬぐいデザイン解説

いくつかピックアップして手ぬぐいのデザインと染めのポイントを解説してもらいました。

「高崎花火」

高崎白衣大観音と高崎祭りの花火を描いた図案。全面が染まっているので地染まりということになります。白い部分が糊を塗ったところです。色の部分は三色の染料を使ってぼかし、つまりグラデーションに染めています。綺麗なぼかしが出るかどうかは職人の腕の見せどころです。ぼかしは注染ならではの表現です。

「一富士二鷹三茄子四扇五煙草六座頭」

初夢に出てくると縁起が良いとされる一富士二鷹三茄子(いちふじにたかさんなすび)には続きがあり、四扇五煙草六座頭(しおうぎごたばころくざとう)と続きます。シンプルに一色で染めた地染まりの絵柄です。

「七転八起」

白地に赤と黒で染めただるま柄。全面に図案があるので総柄になります。黒目のまわりの白い部分に糊で土手を作り、黒い染料が赤い部分に流れていかないよう気をつけながら染めます。

「カモシカとライチョウ」

山、花、ライチョウ、カモシカを描いた手ぬぐい。白地ですが全体に柄があるので総柄です。3色で染めています。

「七福神・紺」

こちらは写真だとわかりづらいですが、ベージュの生地に紺で染めた総柄のデザインです。もともと色のついた生地に染める方法もあります。生地の色はいくつかあるのでお問合せください。

「七福神・ぼかし」

こちらは上と同じ型で、白い生地に3色のぼかし(グラデーション)で染めたものです。色と染め方が変わるとかなり印象も変わります。もし増産することがあればその時は色を変えてみるというのも面白そうですね。

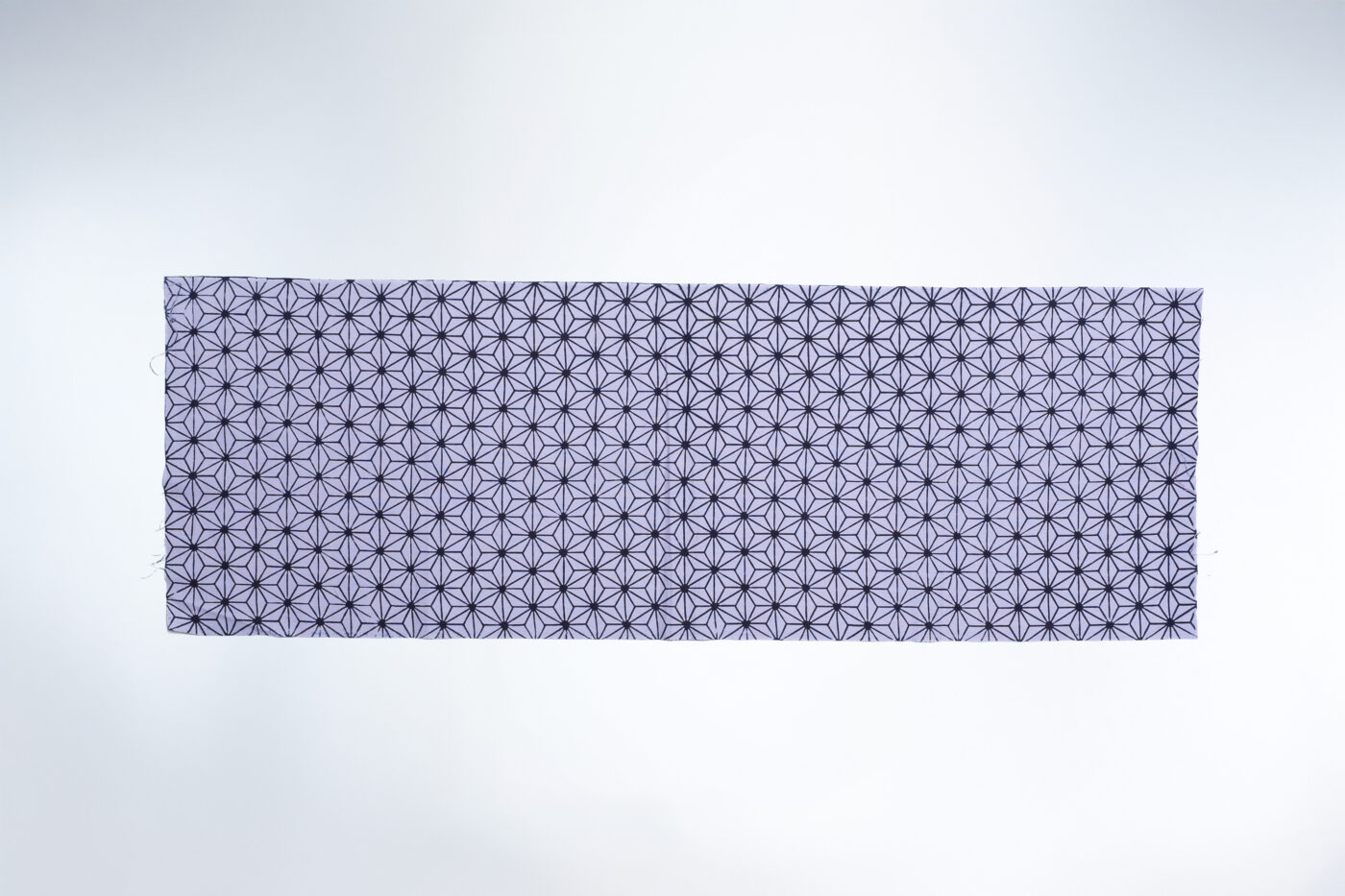

「麻の葉」

伝統的な麻の葉の文様です。紫の生地に濃い紫で染めています。総柄のデザインです。

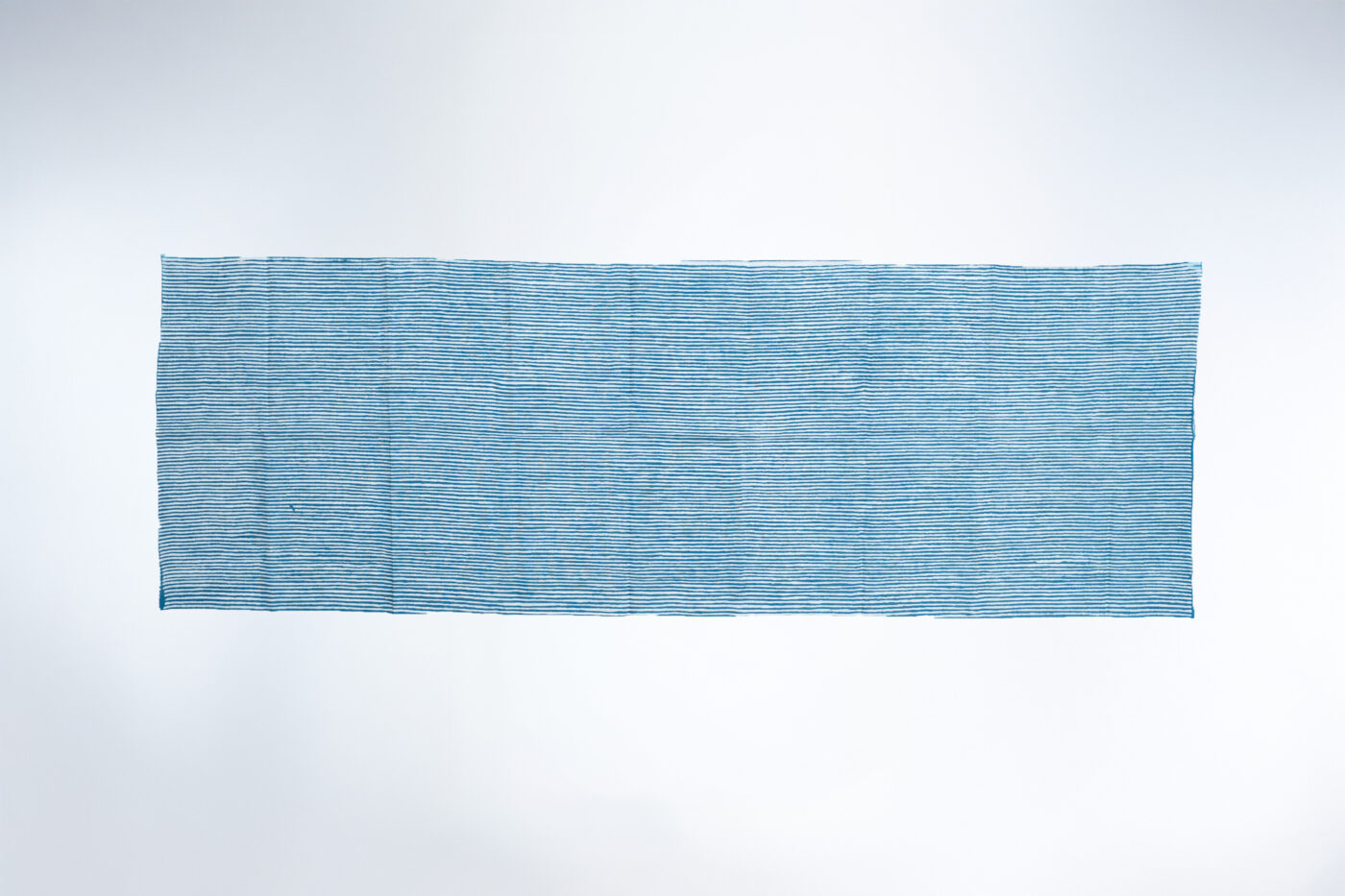

「よろけ縞」

こちらも伝統的な図柄です。よろけた縞模様でよろけ縞。総柄のデザイン。今では貴重な職人さんによる手彫りの型の味わいが存分に出た柄です。

「C6120」

JR東日本高崎支社にあるSL「C6120」をモチーフにした手ぬぐいです。背景の山は谷川岳をイメージしています。総柄で、4色染め。

「からふるころりん」

こちらはもともと同じ型で赤1色染めの「だるまころりん」という柄だったものを、実験的に8色で染めたものです。染めの観点から言うとだるま同士の距離は比較的離れているので土手を作る作業はしやすいですが、やはりこれだけの色を使うとなるとかなりの手間がかかります。

いかがでしたでしょうか。特徴と作り方、デザインや染め方のポイントを知ると、「ここは手間がかかっているな」「これは染めるのが難しそうだな」など、手ぬぐいを見る目も少し変わってくるかもしれません。「作る」にしても、「使う」にしても、この記事が今まで以上に手ぬぐいに親しむきっかけになれば幸いです。

中村染工場

〒370-0816 群馬県高崎市常盤町40番地

電話027-322-5202

営業時間 10:00 ~ 17:00(日祝日休み、土曜日不定休)

WEB nakamura-some.com

※JR高崎駅構内「群馬いろは」、高崎オーパ1F「高崎じまん」等でも手ぬぐいの取り扱いがあります。