前橋市、上毛電鉄粕川駅から歩いて約10分。自然豊かな赤城山の麓にあるのが、粕川納豆の工場と直営店です。群馬県内のスーパーや道の駅にも卸しているので、見かけたことがある人もいるかもしれません。一般的な納豆よりは少し値段が張りますが、食べてびっくり。豆の豊かな風味とおいしさに感動し、納豆の概念が変わるような感覚があります。ちょっといい納豆があるだけで、生活はぐっと素敵になる。商品量産までのただならぬ苦労と、製造へのこだわりを、専務取締役の松村徳崇(のりたか)さんに伺いました。

知識ゼロから始める納豆づくり

「もともとは父が幼稚園や保育園へ向けた教材販売をしながら、兼業農家として米や大豆を育てていました。地域の子どもたちに向けて食育の講師をやることもあり、そこから少しずつ納豆をつくるようになっていったんです」

納豆が好きだった徳崇さんのお父さま。家族で食べたり、近所に配る程度の量から始め、ついには納豆工場を建設することに。「納豆をつくってほしい」という言葉を受けた徳崇さんが地元に戻り、2014年に親子で起業します。

「当時私は、都内広告代理店のデザイナーを経て、社会人インターンとしてフィリピンで建築関係の仕事をしていました。物流の関係でおいしい納豆が手に入りにくいフィリピン。食卓に届くまでに、冷凍と解凍が繰り返されてアンモニア臭が出てしまい、その味には閉口していたところでした」

一時帰国した際には、納豆を大量に冷凍して保冷したままフィリピンに戻ったりと、おいしい納豆の調達には苦労していた徳崇さん。納豆が特別好きだったというわけではないものの、そういった立場だからこそ『この納豆だったら食べたい』と思える商品をつくろうと、チャレンジを始めます。

「やってみようという気持ちはあれど、父も私も専門知識や経験はゼロ。借金して、いくつか機材を購入しても動かすノウハウがないので、本当に手探りで進めていくしかありませんでした。まず納豆自体をつくるのが難しい上に、中古の機材しか買えていないから調子にムラがある。納得のいく商品が量産できるようになるまで、4〜5年間はずっと試行錯誤していました」

4〜5年間も、大変な時期を過ごしていたとは。

「あの時期は辛かったですね。工場の設備なので、1回つくると納豆約2400パック分できてしまう。何度も何度も失敗を繰り返しては、その度にお金も時間も消えていきます。明日もお金を捨てるのか、って怖くなって夢にまで納豆が出てくる(笑)呪われてるのかなって思いましたよ」

納豆をつくるためには、温度や湿度、その日の天候など、たくさんのポイントが大切になってくる。理想の納豆を追い求め、工夫と微調整を繰り返す毎日を送ります。

「それぞれの工程にかける時間も、わずか数分で豆の状態にかなり影響するので、ものすごくシビアに神経を使うんです。失敗すると粘りづらい納豆ができる一方で、ふとおいしい納豆ができるときもあって、そのデータを溜めていきました」

一時は量産に向けた資金をまかなうため、納豆の「プロデュース」に振り切った時期もありました。

「工場の稼働には、材料費も人件費もかかるのでどうしても限界があります。自社工場を全面的に稼働させるよりも、依頼してつくってもらうほうがメリットが多かったんですよね。そこで、契約農家さんとタッグを組んで大豆を生産し、連携工場で納豆を製造してもらうことに。できた製品をスーパーに卸したり、百貨店の催事で取り扱ってもらったりと行商のようにしたおかげで、自社工場での量産を始める前から、スーパーとの関係性をつくることができました」

こだわり抜いた納豆で他社との差別化を

スーパーやデパートに商品を売り込みながら感じたのは、納豆業界に新規参入することの厳しさ。大手メーカーが安い価格で納豆を販売しているため、粕川納豆の販路拡大には工夫が必要だったといいます。

「以前は群馬県内だけでも数十件あった納豆メーカーも次々に廃業し、今は6件ほど。衰退産業ともいえる状況で、特にうちは老舗でもなく知名度もない。他社と同じことをしていてはダメだと思ったんです。差別化するために、味についてはとことん『豆のおいしさ』を追求しようと考えました」

そのために、赤城山南麓の耕作放棄地を畑にするところからスタート。豆の選別工場や原料の保管倉庫も、工場の近くに建設しました。

「契約農家さんや、連携工場に依頼していた納豆製造を、だんだんと自社でまかなえるように切り替えていきました。そこからは、大豆の栽培から加工に至るまで、全工程を自分たちで手がけています。納得のいくおいしい納豆が量産できたときは、本当にうれしかったですね」

ブランディングはもちろん、広告代理店での経験がある徳崇さんが担当。パッケージには、粕川納豆の大豆づくりの要である赤城山をデザインしました。

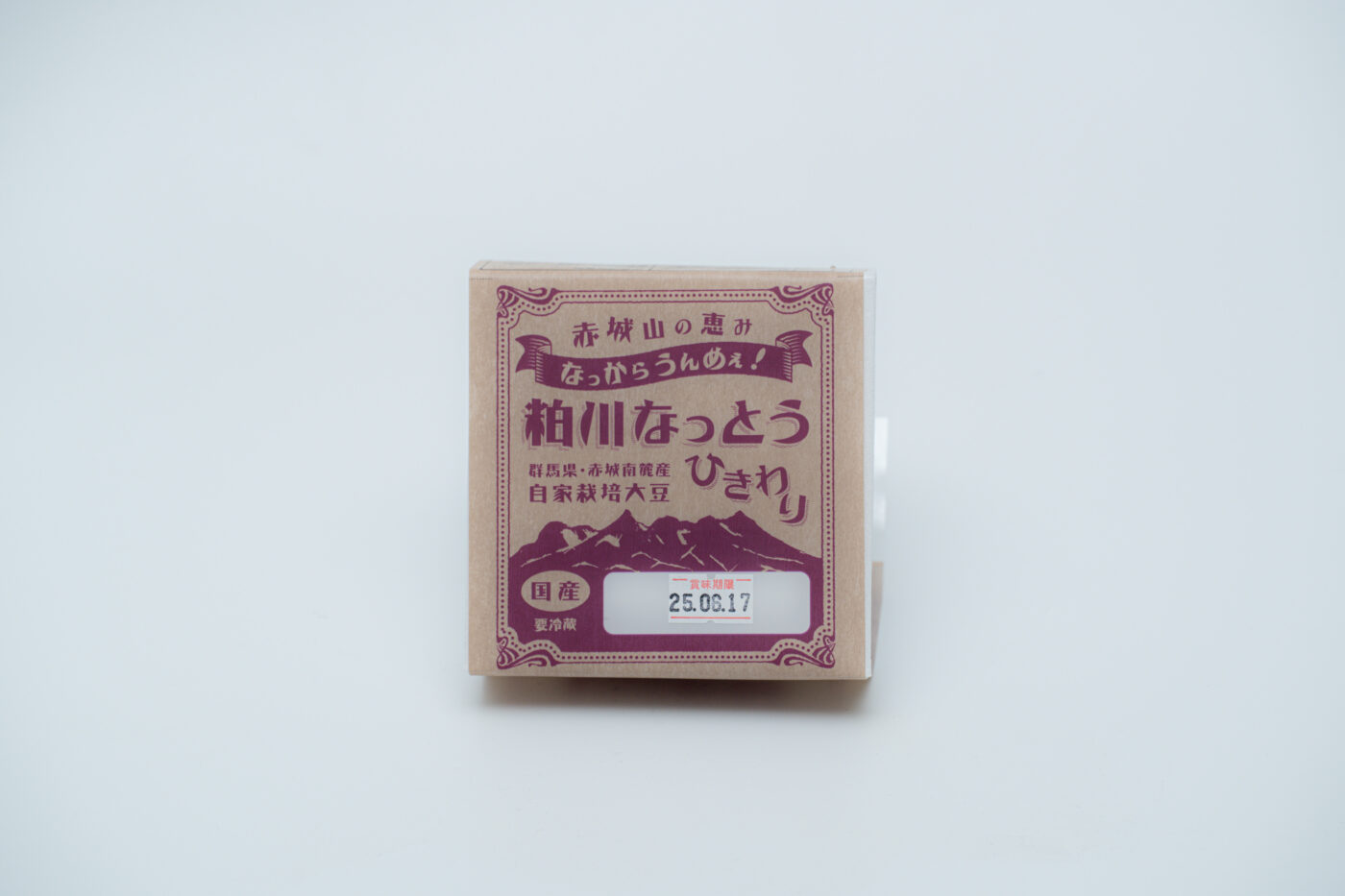

【スタンダード】2パックがセットになったスタンダードシリーズ。大粒、小粒、極小粒、ひきわりと4種類から好みの豆の大きさを選べる。特にひきわりは、自家栽培だからこそのフレッシュな豆のコクやうまみを感じることができる人気商品。

豆本来の旨みが際立つ納豆で、日常に彩りを

粕川納豆の魅力は、なんといっても豆のおいしさ。初心者の方は、まず醤油なしで少し食べてみるのがおすすめです。嫌なくさみがなく、優しい豆の香りが広がります。これは、一般的な納豆に慣れていると不思議な感覚。とにかくおいしいのです。

塩をかけると豆の甘みが引き立ち、まろやかな味に。醤油をかけると納豆と醤油の大豆感が合わさり、瑞々しい香りが引き立ちます。

単体で食べるのはもちろん、ご飯や玉子との相性も抜群です。

徳崇さんが持っているのは、昔の製法を受け継ぎ、手作業でつくっている「わら納豆」。藁の香ばしさが納豆に移り、豆本来の味を引き立てるおすすめ商品。

「買ってすぐのフレッシュな風味がお好きな方もいますし、賞味期限ギリギリを攻めて、熟成させたコクと旨みを楽しむという方も。大豆の粒の大きさで味わいもさまざまなので、普段『ひきわり』や『大粒』は選ばないという方でも、食べ比べてみると楽しいですよ」

粕川納豆の商品は、フレッセイ、ベイシア、とりせん、ベルク、エーコープといった各種スーパーや、県内の道の駅、県外の百貨店でも販売しています。

前橋市粕川の工場すぐ横にある、直営の納豆専門店「粕川納豆 FACTORY SHOP」でも購入することができます。直営店は全種類の納豆が揃っているほか、手土産や食べ比べにぴったりなギフトセットも。

「経木納豆は、群馬県産の赤松でつくられた容器で発酵させた納豆です。赤松の香りが豆に移って発酵の匂いを和らげ、深みのある味わいを生み出しています。ちょっと高いかな、と思いきや、一般的な納豆の2〜3人前の量 x2袋なので、実はコストパフォーマンスが良い商品なんですよ。豆のおいしさを存分に楽しんでいただきたいです」

【経木納豆】群馬県産の赤松でつくられた容器で発酵させた納豆。赤松の香りと深みのある味わいが魅力。一般的な納豆は1個で30〜50gほどなのに比べ、こちらは1個80g。実はコスパが良い商品なので、何回かに分けるか2〜3人で食べるのがおすすめ。

粕川納豆は特別感を演出できるということで、草津温泉や伊香保温泉の旅館に朝食として採用されることも増えているそう。

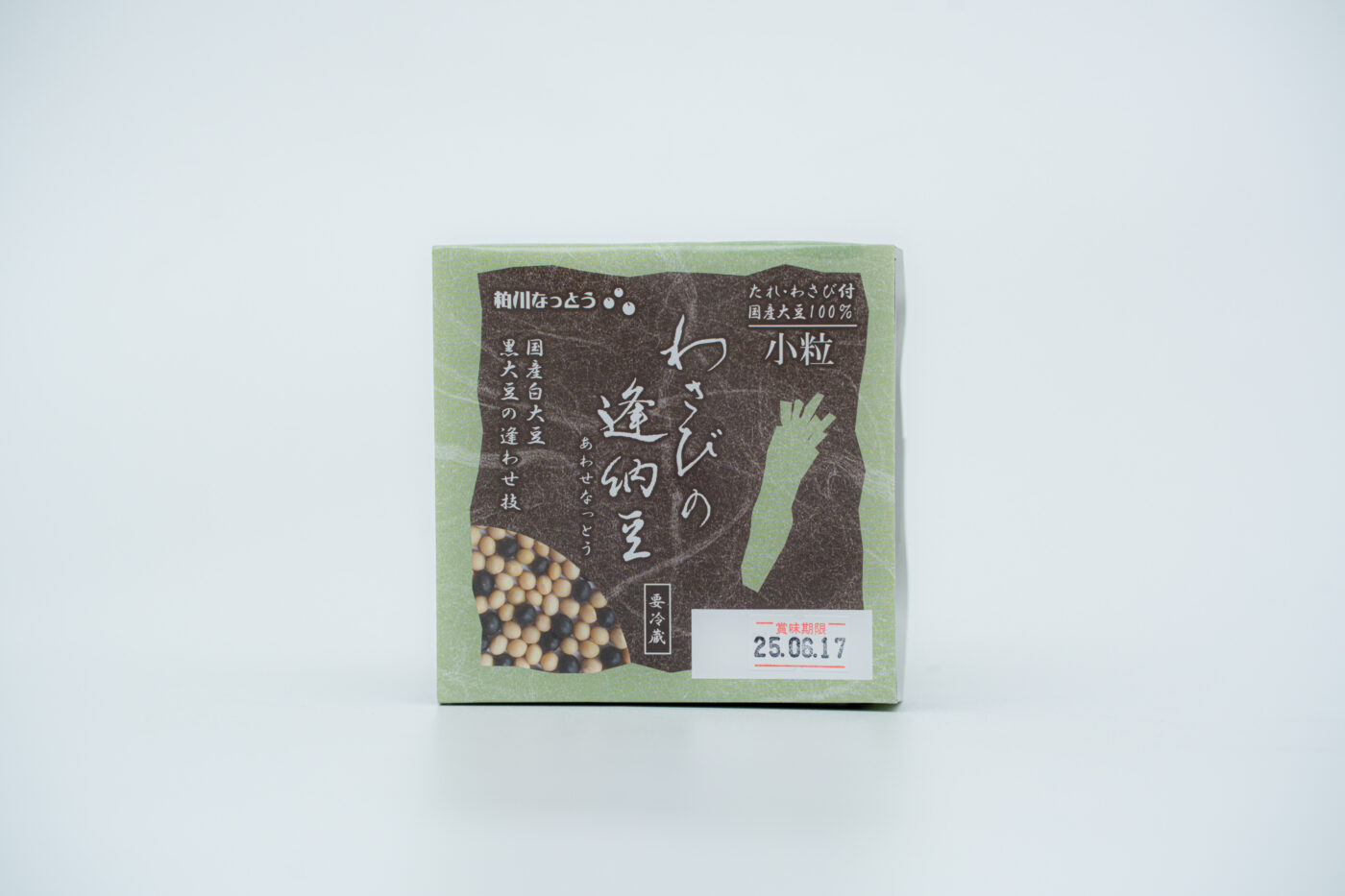

「旅館では、2色の豆をブレンドした『わさびの逢納豆』が人気です。納豆は日常にある身近な食べ物だけど、旅先だからこそちょっと贅沢な粕川納豆を選ぶ。そうすると、旅の思い出の一つになるんじゃないかなって。旅館で食べておいしかったから、って実際に直営店に寄ってくださる方もいるんですよ」

わさびの逢納豆は、からしの代わりにわさびを入れて食べるというもの。納豆=朝ご飯というイメージを持っている人が多いなかで、夜ご飯やおつまみとしても楽しめるよう開発しました。2色の豆が目にも鮮やかで、お刺身と合わせたり、アボカドと一緒に食べるのもおすすめです。

【逢納豆】自家栽培の在来種「地塚大豆」と、幻の大豆「黒千石大豆」を使用した、粕川納豆で特に人気のある商品。2色の豆をブレンドしているため、見た目のインパクトも抜群。わさびの清涼感が納豆とマッチし、豊かな風味が口の中に広がる。

「ゼロからはじめて、やっとここまでの形になりました。ぜひお気に入りを見つけてもらいたいですね。週末になると、東京や千葉など、県外から直営店にわざわざ来てくださる方もいて、反応が見えるのはモチベーションになります。こだわりの詰まった商品ばかりなので、これからもお客さまと直接お話して、商品の魅力をしっかりお伝えしていきたいです」

スーパーでの取り扱いが増える一方、現在2店舗目の直営店も計画中だそう。

私たちの食卓に当たり前のように並ぶ納豆だからこそ、普段と違うものにチャレンジしてみるのって、なんだかちょっと贅沢ですよね。決して安くはないけれど、こだわりがぎゅっと詰まった粕川納豆。ぜひその「豆のおいしさ」に触れてみてください。きっと納豆の新しい魅力に気づけるはずです。

株式会社 上州農産

粕川納豆 FACTORY SHOP

群馬県前橋市粕川町西田面126-6

http://joshunousan.jp/

https://joshunousan.thebase.in/

2店舗目の直営店は、前橋市六供町にて2025年秋頃オープン予定。さまざまな種類の納豆が並ぶ納豆専門店です。ぜひお楽しみに。